CARTOGRAPHIE DES PLANTES

Ce site web cartographique vise à illustrer les rapports entre les plantes et la littérature et à mettre en évidence la mobilité du végétal dans et hors des textes. Malgré leur apparente fixité, les plantes circulent, elles voyagent d’un lieu à l’autre, d’un récit à un autre. La plante agit ici comme point nodal : elle est à la fois le point de départ de la navigation et la matrice qui sous-tend la logique du parcours, prenant la forme d’une arborescence. Chacun des trois points d’entrée (plante, roman ou fonction) offre donc un parcours différent, sans hiérarchie, favorisant le « saut » d’un aspect à un autre. En ce sens, le site agit comme une fenêtre s’ouvrant simultanément sur les dimensions littéraire (les récits dans lesquels on la trouve, quelques citations choisies), botanique (connaissances scientifiques et médicinales) et géographique (lieu d’origine, migrations, importations/exportations, etc.) de chaque plante. L’outil d’agrandissement intégré à la carte des biomes ainsi que les cartes spécifiques à chaque récit permettent de passer de l’échelle mondiale à l’échelle locale, du général au spécifique. La navigation évolue ainsi au gré de la curiosité de l’internaute, suivant son flot de pensée. Advenant une dérive, elle peut toujours être ramenée au point de départ en appuyant sur l’icône de la rose des vents. Bonne exploration!

« Les orties n’ont besoin de rien d’autre qu’elles-mêmes pour se protéger, et si elles s’échappent parfois, lançant leurs racines à l’assaut de terrains mitoyens, ce n’est pas une barrière, aussi menaçante soit-elle, qui les empêchera de voyager. Pour conquérir le monde, l’ortie rampe sous terre. Elle ne fait pas de bruit. Dire que les plantes sont immobiles est une ineptie. » (160)

LE PALAIS DES ORTIES

AUTEUR.TRICE: Marie Nimier

ANNÉE DE PARUTION: 2020

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Marie Nimier est une romancière et parolière française née à Paris en 1957. Elle écrit romans, chansons, albums pour enfant et pièces radiophoniques, en plus d’écrire pour le théâtre. Son œuvre compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’ouvrages. Le palais des orties est son plus récent roman ; c’est aussi le premier qui interroge le végétal de façon directe et sensible.

RÉSUMÉ:

Le palais des orties raconte l’histoire de Nora (narratrice) et de l’arrivée sur la ferme qu’elle possède avec son mari, Simon, et ses deux enfants, Anaïs et Noé, de Frederica, venue en renfort en échange du gîte et du couvert. La ferme familiale, reprise des mains des parents de Simon, ne produit alors plus qu’une chose, des orties, méritant de ce fait le titre de « reine » du palais du même nom. Très vite, la jeune Frederica, au passé obscur, aux manières envoûtantes et aux origines métissées, trouble la paix fragile qui règne sur les lieux. La woofeuse, que le récit identifie à l’ortie elle-même, prend en effet lentement possession du territoire et de ses occupants, jusqu’à un conflit final avec des hommes qui survient lors de la fête du village. Le roman donne ainsi à voir une lente substitution (subversion) de culture, où le végétal, associé au féminin, et plus particulièrement à l’amour féminin, supplante l’animal, associé au masculin. Le palais des orties est en même temps, par une sorte d’anthropomorphisme inversé (ce n’est plus la plante qui prend des traits humains mais l’inverse) l’histoire de la conquête du coeur de Nora par Frederica et de celle de l’ancien élevage par l’ortie, plante fascinante et combative.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'autrice

CHOIX DE CITATIONS:

« Dans le langage des fleurs, l’ortie symbolise la trahison, et pourtant je ne connais pas de plante plus fidèle, ou loyale, et quoi encore? Plus constante. L’ortie est une culture à haut rendement, peu de perte, peu de prédateurs, trois récoltes par an. Les jeunes pousses se cueillent le matin à la lune montante. [...] Pour une récolte artisanale, dans les bois ou les terrains vagues, on peut couper les tiges à mains nues, en les pinçant à la commissure, juste sous un groupe de feuilles. » (76)

« Tu dois t’y préparer, savoir qui est en face de toi. Nos orties sont cultivées, pas domestiquées. Il faut se mettre à leur place. Tu approches? Elles se défendent, rien de plus naturel. Et pour se défendre, elles ont à leur disposition une armée de lances, de minuscules seringues en silicium qui injectent un poison stocké dans une ampoule située à la base des poils. À peine tu touches que l’aiguille se casse et reste dans la peau. » (79)

« Les orties sont des plantes rudérales, du latin rudus ruderis, décombres. Comme la pensée tricolore, le mouron des oiseaux, les chardon ou les pissenlits, elles aiment les friches, les terres abandonnées et, de manière plus générale, s’installent sur des sols sans compétition, souvent altérés par les mains de l’homme. Leur cycle de vie est court, leurs propriétés, innombrables. Fred n’était pas arrivée seule au Palais, elle était venue avec son histoire, et son histoire s’était répandue sur nous comme les orties prospèrent en terrain perturbé. Ensemble, nous avions réussi à repousser le passé. Les insultes des hommes avaient ravivé la douleur. » (250)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Ortie

Canne à sucre

« Une plante, parfois, saute le mur et franchit la frontière du jardin. La graine a sauté dans le sentier, chez le voisin, dans la rue. Ici un peu de persil a bien du mal dans le goudron, là c’est un pavot. Une courgette est partie sur le chemin : les passants en ont piétiné l’extrémité. Le potiron – dont on dit qu’il “court” – est passé sous les groseilliers et mûrit un fruit dans le jardin mitoyen. Le poirier, en l’air, a franchi la séparation invisible et il est entendu que les fruits appartiennent au voisin. » (36-37)

TOUT JARDIN EST EDEN

AUTEUR.TRICE: Marie Rouanet

ANNÉE DE PARUTION: 1993

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Femme de lettre et ethnologue française, Marie Rouanet écrit des ouvrages romanesques et poétiques alliant les mots au comestible, aux odeurs et aux textures. Des titres comme La Cuisine amoureuse courtoise et occitane (1990), Je ne dois pas toucher les choses du jardin (1993), Tout jardin est Eden (1993), Petit traité romanesque de cuisine (1997) et Paroles de gourmandises (1998) témoignent de son intérêt récurrent pour le jardin et la cuisine. Elle compose et interprète des chansons en langue d’Oc en plus d’avoir réalisé huit films documentaires sur les phénomènes religieux.

RÉSUMÉ:

On entre dans Tout jardin est Eden (1993) comme on pénètre dans l’enceinte d’un potager : l’écriture luxuriante et dense rappelle le feuillage des plantes derrière lesquelles se dessinent les formes et les couleurs des fruits et légumes. À mi-chemin entre l’essai, le récit de flânerie et la poésie en prose, l’ouvrage fragmenté dévoile peu à peu les lieux et les moments du jardin. Le passage des saisons se remarque lors de la métamorphose des fleurs en fruits, au moment où les légumes prennent des couleurs, quand le gel recouvre les feuillages. Les plants circulent du jardin vers l’intérieur de la maison, traversent les clôtures et les limites arbitraires du potager. Ils meurent et laissent des graines qui seront plantées à nouveau : un éternel cycle des morts et des renaissances. Le jardinier ou la jardinière, c’est l’autrice; le lecteur et la lectrice, c’est le « on » indéfini qui donne le loisir de s’imaginer labourer la terre, admirer les couleurs de la nature et croquer les tomates juteuses. La forme fragmentaire, la séparation des thèmes mime l’ambition humaine de maîtriser la nature lors de la création d’un jardin. Si tout jardin est Eden, tout jardinier est Dieu créateur.

CHOIX DE CITATIONS:

« Les herbes folles ne sont pas plus tolérées que les cailloux. Toutefois, de la crête du mur ou du bord du toit de l’appentis, descend en pendentifs roses l’herbe à Robert qui vit de rien. Il pousse quelques sedums et cétérachs, des mousses qui fleurissent aussi fines que des fils et, en fin de saison, toutes blondes, captent le soleil et transforment les tiges transparentes en écriture menue, incompréhensible et lumineuse. » (17)

« Entre pouce et index, on écrase les capsules : celles du bouquet-fait, des ancolies, des pavots, de la gueule-de-loup semblable – avec son œil, son rostre de corne et sa bouche qui jette la graine – à une tête de crevette, celle du baguenaudier, vessie en forme de cœur. On souffle pour évacuer les débris des réceptacles et on récupère une graine parfois infinitésimale. Au creux de la main on fait glisser la poussière de poivre du céleri, les minuscules tiges ligneuses, comme cassées du salsifis, les grenailles de tous les gris de tous les choux, la poudre granuleuse brun-rouge du navet des vertus, les lunes noires des asperges. » (56-57)

« Au coin des vignes, ces figuiers multiples, encombrés de rejetons, parlent de jardins disparus. La terre a été si bien désherbée qu’elle en garde la mémoire. Avant que ne flambent les ronciers, dans l’espace presque nu, un poireau fleurit, une vigne rampe au sol, redevenue sauvage. Une roue de noria se hausse au-dessus des herbes, rapetisse d’année en année comme une lune décroissante. Son arc s’inscrit contre le ciel de l’aube. Un rosier, une murette témoignent. » (107)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Pomme de terre

Rosier

Figuier

COMMENT FAIRE UNE DANSEUSE AVEC UN COQUELICOT

AUTEUR.TRICE: Mona Thomas

ANNÉE DE PARUTION: 2004

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Mona Thomas est née en 1952 à Guingamp (Côtes-d’Armor), en France. Devant la maison familiale s’étend une prairie remplie d’iris et d’insectes. Durant son enfance, elle voyage beaucoup, apprend à écrire sur l’île de Madagascar, puis écrit ses premiers textes au dos de cartes postales qu’elle envoie à ses grands-parents. Dans ce cas, l’écriture est marquée du sceau du mouvement, du voyage qui, écrit sur place puis envoyé en France, fait un pont entre la terre natale et la terre traversée. Bien que Thomas n’ait pas de formation en botanique, elle grandit en s’occupant d’un carré de terre dans le jardin de sa grand-mère. Comme cette dernière est passionnée par les fleurs, l’enfant s’ouvre rapidement à l’univers des plantes. Plus tard, elle continue à s’occuper de son jardin et de celui de ses amis, qu’elle aide parfois.

Le premier roman de Thomas, Alar, est publié en 1995. Depuis, elle a publié plusieurs autres romans et essais d’art contemporain. Le parcours d’écrivaine de Thomas est très varié, qu’il s’agisse de la forme de ses écrits; roman, essai, dramaturgie, traduction, critique, ou encore des sujets dont elle traite, tels que les arts visuels, la littérature et l’écriture de fiction. Aujourd’hui, Thomas poursuit sa carrière d’écrivaine tout en enseignant dans différentes écoles dans la ville de Paris et ses alentours.

RÉSUMÉ:

Comment faire une danseuse avec un coquelicot est un roman fragmentaire et anecdotique qui prend parfois la forme de réflexions sur les arts ou le jardin (avec même quelques conseils de jardinage présentés) et raconte des moments de lecture entre la narratrice et son fils. Se rapprochant de la forme journalistique, chaque nouvelle entrée met en scène une trame particulière du récit, les amenant à s’entremêler. Ainsi, les jours de lecture, les moments occupés au jardin ou encore les déplacements en train et en vélo, se suivent et se mélangent. L’histoire prend place de mars à juillet, durée pendant laquelle la narratrice et Jacob, son fils, lisent la trilogie du Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien. La narratrice crée des liens intertextuels avec ce récit, certains extraits de la trilogie lui permettant de relever la vision anglaise du jardin (ainsi que l’aspect magique de la fantasy), et stimulant des réflexions sur les jardins, les arbres et le rapport à la terre. Par ailleurs, le printemps et l’été sont des saisons propices à l'entretien du jardin, liant conséquemment l’expérience de lecture à celle du jardinage. Dès lors, qu’il s’agisse du jardin de la narratrice, où Jacob apprend à s’occuper des plantes, ou de tous les jardins vus à partir du train, en vélo ou en visite chez des amis et des voisins, cette figure spatiale est toujours présente. Ceci occasionne des contacts multiples avec diverses espèces végétales qui sont alors nommées et décrites.

CHOIX DE CITATIONS:

« - Les mauvaises herbes, dit-elle, il y en aura toujours. Mais en serrant les plants comme vous faites, on empêche l’installation tapissante des indésirables. On couvre le terrain de fleurs choisies au lieu de laisser la place aux orties. En mélangeant les types, les essences, on freine sacrément les maladies du ciel et du sol. Les plantes sont plus fortes ensemble pour lutter. Au jardin, la force est dans la diversité. Vous souriez. Avec une pelouse-produit-bégo, que devient l’échange des plantes? Sans le don de fleurs, vous savez bien, sans ce premier geste jardinier, on n’a pas de beau jardin, vivant, dans la durée ». (34)

« Gare de La Frette-Montigny, invasion de lilas. Explosion parfumée par la fenêtre du train. Frémissement violet dans le vent. Île-de-France, pays du lilas. Juste après La Frette, jardins en pente confondus avec l’herbe du coteau en large aplat uni. Balançoire et épingles à linge de couleur distinguent la zone habitée du grand coteau herbu. Au bord d’un potager, un lilas blanc se la pète au milieu de tous ceux couleur lilas ». (69)

« C’est la nuit, Frodon croit entendre des pas derrière lui. Le nain Gimli, qui marche à son côté, s’arrête et se penche jusqu’à terre : - je n’entends que la voix nocturne des plantes et des pierres, dit-il [...] je me demande à quoi peut ressembler la voix nocturne des plantes et des pierres [...] des arbres qui pleurent, je vois bien des arbres pleurer. Les larmes des jacarandas, des bougainvillées en Afrique, dans la “Grande-Île”, sur le chemin de l’école. Combien de fois ai-je regardé les fleurs bleues aux violettes emmêlées, grandes clochettes interrogatives des arbres-lianes, la larme lente au milieu. Pourtant, je ne les ai jamais entendues ». (85-86)

« J’avais préparé une salade du jardin, toutes simples mêlées, sel, poivre, un trait de vinaigre, un trait d’huile d’olive. Jean-Luc a dit : – On ne trouverait pas une salade comme ça au restaurant.

– Ah bon? Jacob surpris regarde notre hôte puis, longuement son assiette. Pourquoi? Et lui qui d’ordinaire enfourne, se met à mâcher. Lentement.

– Parce que, dit Jean-Luc [...] ce n’est pas une salade, c’est une composition. La mâche est sauvage et la roquette cultivée. Il y a des fleurs de ciboulette et des graines de coriandre. De la coriandre fraîche, du persil plat et un soupçon de deux menthes. Quelques capucines pour la couleur. Du basilic, très peu. Et de l’estragon. C’est une variété de verdures et d’herbes, c’est une création due à ce jardin, à ce moment de la saison et à ta maman [...] alors, vois-tu, cela mérite d’être savouré. Il savoure. Il fait connaissance avec chaque brin de vert ». (177)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Pomme de terre

Rosier

Ortie

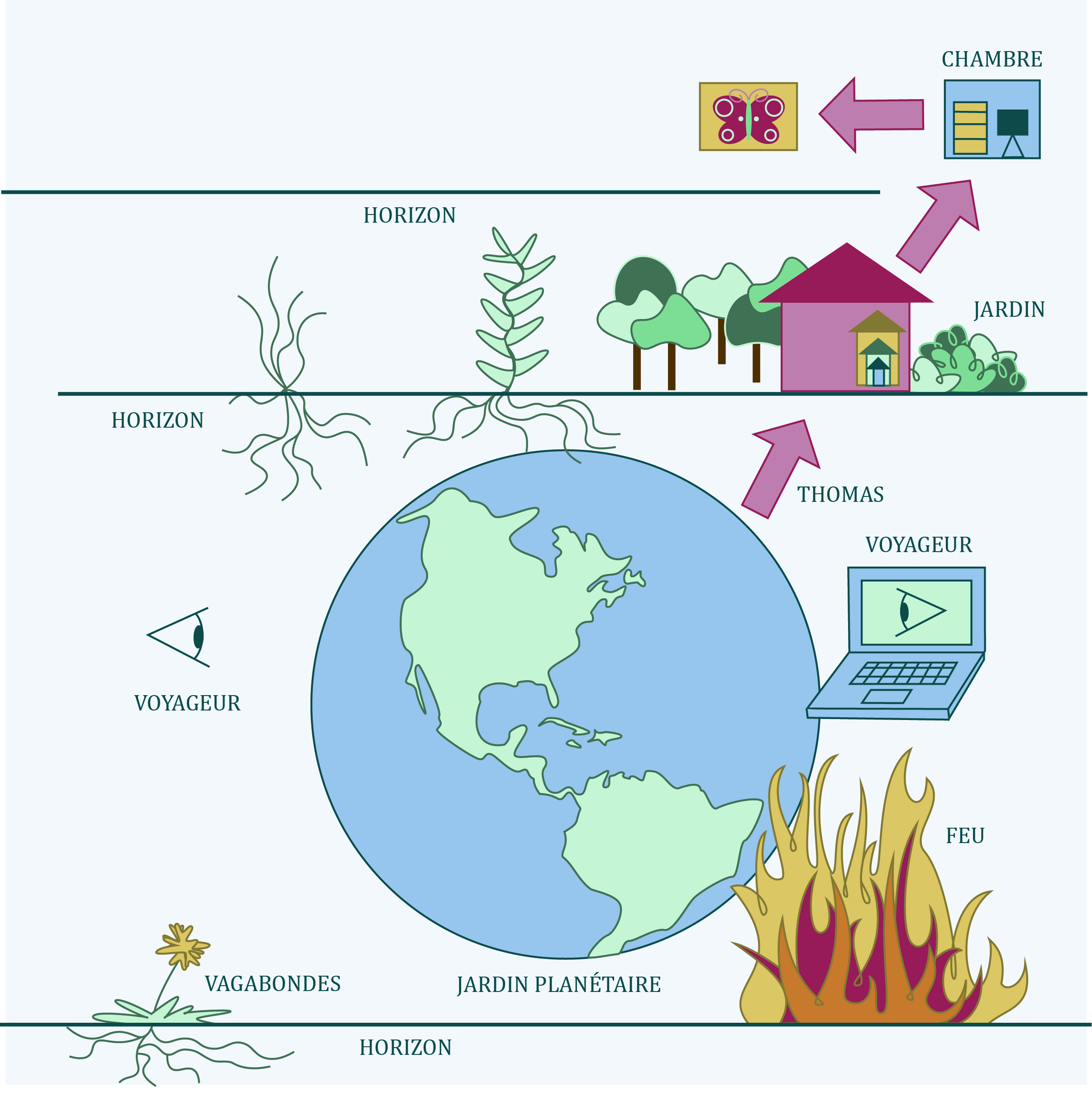

« Moi qui cherche les plantes, je vois bien ce que les hommes en ont fait : des vagabondes. Partout où ils vont elles vont. Je trouve au Chili des rosiers chinois alors que ce continent ne comptait aucune espèce de rose. […] Un jardin, n’importe quel jardin, est un index planétaire, on doit le regarder aujourd’hui comme un ensemble de compatibilités de vie – un biome – dont chaque espèce est en relation avec les espèces mères du continent. » (37)

THOMAS ET LE VOYAGEUR

AUTEUR.TRICE: Gilles Clément

ANNÉE DE PARUTION: 1997

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Paysagiste, entomologiste, essayiste et romancier, Gilles Clément se démarque par ses théories qui repensent radicalement le paysage. Il est l’auteur de plusieurs essais, dont Manifeste du Tiers-Paysage, La Sagesse du jardinier et Où en est l’herbe?. Sa conception du jardin, résolument politique, est également mise en application de manière concrète. Dès 1977, dans son jardin installé dans la Vallée de la Creuse, Clément expérimente la friche, dont il tirera la notion de « jardin en mouvement ». C’est dans son roman-essai Thomas et le voyageur qu’il développe pour la première fois l’idée du « jardin planétaire », décrivant la Terre comme un seul et grand jardin diversifié dont les humains sont les gardiens.

RÉSUMÉ:

Dans Thomas et le voyageur, Gilles Clément développe pour la première fois la notion de « jardin planétaire », par le biais d’une fiction qui emprunte souvent au ton de l’essai. Sous la forme épistolaire, les personnages du Voyageur et de Thomas, un peintre solitaire, échangent au sujet d’un objectif commun : la création d’un tableau qui représenterait le jardin planétaire. Alors que le Voyageur parcourt le monde, de la Tasmanie à l’Afrique du Sud, Thomas demeure à la propriété de Saint-Sauveur de Givre en Mai, habité par les souvenirs d’explorations de son oncle Piépol. Au fil de leurs échanges, les deux comparses développent une liste de mots-concepts qui leur semblent importants pour l’élaboration du jardin planétaire : horizon, herbe, érosion, ville, ombre et feu. Malheureusement, leur tentative de représentation se solde finalement par un échec.

Si les plantes ne circulent pas physiquement, elles sont racontées et photographiées, s’insérant dans un bric-à-brac de souvenirs rapportés (photographies, cartes, collection entomologique). L’imaginaire botanique se lie ainsi intimement aux souvenirs des pays visités, de même qu’aux gens rencontrés, puis quittés. Par ailleurs, le récit s’achève sur une suite d’annexes, qui décrivent en détail les figures scientifiques dont les noms propres sont cités durant le récit, de même que les lieux visités et nommés. De plus, les plantes rencontrées par le voyageur sont présentées sous la forme de repères botaniques, où figurent nom vernaculaire et scientifique, aire géographique, description sommaire et pensées au moment de la rencontre du Voyageur avec ces plantes. Fiction et réel se trouvent donc entremêlés autant dans le récit que dans les annexes présentant la carte des déplacements du Voyageur, de même que des outils théoriques sur la répartition des formations végétales dans le monde. De tels outils viennent ainsi enrichir la notion de circulation des plantes, en liant la représentation cartographique des déplacements du Voyageur à sa rencontre fictive avec les plantes (indigènes et envahissantes) et aux grandes expéditions réelles qui l’ont précédé.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« Imaginez qu’un lien soit tendu entre l’acacia de Robin, au Jardin des Plantes à Paris, et ses congénères américains, cela tracerait une ligne au-dessus de l’Atlantique. » (38)

« Les vipérines colonisent les plaines d’Adélaïde. Magnifique. On signale une avancée de la petite brize dans les gorges de Georgetown et partout la valériane d’Europe tapisse les coteaux abrupts de Tasmanie. Superbe. Continuez à nous tenir informés, dites-nous où en sont les digitales, les molènes, les fougères-aigles, l’ajonc, le pâturin mais aussi l’armoise de Sibérie en Espagne, le rosier de Chine au Chili, le pavot de Californie en Nouvelle-Zélande, l’acacia d’Australie au Cap et la caulerpe en Méditerranée. » (175)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Rosier

Fougère

« J’ai vu des jardins sur les toits de Paris et perchés tout en haut des gratte-ciels de New York, dans des palais de marbre et dans des bidonvilles, dans des pays de glace comme au cœur des déserts brûlants, j’en ai vu de sublimes, et d’autres pathétiques, certains pleins de gazouillis d’enfants, d’autres derrière des murs de prisons, sur des paquebots, sur des péniches, il me semble même en voir sur la lune quand elle est bleue. » (129)

JE VOIS DES JARDINS PARTOUT

AUTEUR.TRICE: Didier Decoin

ANNÉE DE PARUTION: 2012

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Didier Decoin est un auteur d’origine française, né en 1945. Romancier, scénariste, journaliste, membre de l’Académie Goncourt, il est d’abord un littéraire prolifique, puis un jardinier amateur. Ces ouvrages mettent au premier plan sa relation amoureuse avec les objets qui l’entourent (comme l’indiquent ses Dictionnaire amoureux de la Bible, 2009, et Dictionnaire amoureux des faits divers, 2014). Ses textes récents tels Avec vue sur la mer (2005), Je vois des jardins partout (2012) et Le Bureau des jardins et des étangs (2017) plongent directement dans l’espace du jardin.

RÉSUMÉ:

Je vois des jardins partout est un essai, le récit de voyages racontés par le narrateur-auteur : ses voyages pour découvrir les jardins les plus extraordinaires de la terre, ses voyages imaginaires au pays de la fiction, ses voyages dans la mémoire des souvenirs d’enfance, ses rencontres avec des jardiniers célèbres, du présent ou du passé, et, parfois même, avec des personnages fictifs. C’est aussi la projection d’un regard, celui de l’écrivain, sur les espaces qui l’entourent : voir des jardins partout c’est voir des palmiers exotiques en regardant des platanes, c’est voir Vita Sackville-West marcher dans ses jardins des dizaines d’années après sa mort, c’est sentir le pipi de chat et s’imaginer au Brésil, près des nénuphars géants. Voir des jardins partout implique aussi d’anthropomorphiser le végétal, d’imaginer des poses de nageuses, des princesses ou Fred Astaire dans la forme statique de la plante et, à l’inverse, d’imaginer des jardins où il n’y en a habituellement pas : dans le métro, dans la ville, dans les friches d’herbes sauvages qui bordent la route en direction du « vrai » jardin qu’on s’apprête à visiter. Je vois des jardins partout privilégie donc l’axe du jardin, proposant un regard esthétisant à l’égard des objets sur lesquels il se pose.

Du souvenir d’enfance jusqu’au moment de l’écriture, deux fils conducteurs s’entrecroisent tout au long du récit de voyage, tissant des réseaux de sens tels les rhizomes sous la terre : l’odeur et l’imaginaire. Le souvenir d’enfance d’abord est le moment de la découverte du végétal et de la littérature. Les premières lectures au parc, dans les jardins, sous les arbres nourrissent par la suite le regard de l’écrivain qui projette l’imaginaire des romans d’aventures sur ces lieux de jeux où le végétal est décor et tremplin vers des pays exotiques, des scénarios périlleux, des jungles luxuriantes. Parallèlement, l’enfance est aussi le moment de la découverte des odeurs : l’enfant-bourdon butine et emplit son imaginaire des effluves du parc où se déroulent les promenades en famille. Ces odeurs font voyager au-delà des frontières du temps et du réel. Elles évoquent les souvenirs, les lieux lointains, les expériences passées. L’écrivain fantasme aussi sur les parfums des figures qui animent son imaginaire : Vita Sackville-West et Madame Bovary. Inspirer, c’est s’inspirer du monde, des fleurs et des herbes folles coupées dans le jardin d’enfance. Des liens sont aussi tissés entre le travail de jardinage et celui de l’écriture : l’espace du jardin à planter est l’espace de la page blanche; un arbre qui meurt, c’est un écrivain qui a perdu son inspiration. Langage et végétal s’entrecroisent constamment dans la forme du mot et dans sa symbolique.

Enfin, le voyage végétal se révèle une histoire d’amour, d’amitié, de communauté rassemblée par la passion des roses et des jardins, par le partage des connaissances. Les anecdotes sont présentées comme autant de sagesses du jardin transmises au sein de la communauté et traduisant un ensemble d’états émotifs propres au travail du jardin : frustration, espoir et désespoir, prospection, bonheur, tristesse, rire et deuil.

CHOIX DE CITATIONS:

« Argentées ou d’une blancheur candide, contrastant avec un miroir d’eau d’un noir d’encre où la lune semble flotter à la façon d’un immense nénuphar, les plantes qui le composent ont été choisies pour leur capacité à refléter la lumière de la lune, ainsi que pour les parfums qu’elles exhalent dans l’obscurité – un assemblage capiteux de jasmin, de chèvrefeuille et de ces belles-de-nuit si bien nommées qui, filles de la famille des solanacées comme la fleur de tabac, développent de gourmandes fragrances d’épices, de vanille, de fruits secs (melons et figues) et de miel. Lorsque l’obscurité s’épaissit, les feuillages argentés s’estompent à leur tour ; alors ne subsiste plus que la gloire immaculée, diaphane, éthérée, des fleurs blanches, lys royaux, chèvrefeuilles, polianthes tuberosa aux fragrances jasminées, balsamiques, orientales, aux notes ensorcelantes d’orange, d’amande et de miel. » (36-37)

« Mais revenons à notre nénuphar qui, en plus d’avoir des coquetteries orthographiques, est un sacré paresseux. Ou bien alors, un grand timide. Car sa fleur, qui a les couleurs et la texture des guimauves […], une des plus tire-au-flanc du règne végétal, met rarement un pétale dehors avant dix heures du matin, alors que la plupart de ses adulateurs sont déjà loin, courant de réunion en réunion, ou encore englués dans les bouchons aux portes des villes, et la belle se rendort vers seize ou dix-sept heures, donc bien avant que les mêmes adorateurs, de nouveau embouchonnés, soient de retour devant leur pièce d’eau ; sachant que ladite fleur a une durée de vie qui n’excède guère trois ou quatre jours, il est vain d’espérer se rattraper en fin de semaine. On peut ainsi élever une dizaine de nénuphars (c’est mon cas), voire plusieurs centaines […], et passer complètement à côté de leur floraison. » (58-59)

« Or mon engouement pour les nénuphars n’a d’égal que celui que j’éprouve pour les palmiers qui, eux, ne fuient pas ma vénération. Le palmier est l’arbre le plus généreux de la Création. Nous consommons sans retenue ses dattes, ses noix (de coco), son sagou, son sirop, son huile, le chanvre qui fait de lui un arbre en peluche, et même ses chenilles – au Gabon, on se régale de celles du palmier à huile qui, sous le nom de tsoumbi, se dévorent frites ou enrobées de beurre de cacahouète, voire de chocolat [...] Outre sa succulence, on tire du palmier des substances thérapeutiques et des matériaux de construction (on peut construire une maison, depuis le toit jusqu’à la cave, en faisant appel aux seuls palmiers : stipes, feuilles, folioles, frondes, fibres, tout est utilisable). » (63-64)

« Pourtant, sous la terre, le jardin progresse. Chaque saison, sans que cela m’apparaisse, mes amis les rhizomes, ceux des iris, des bégonias, des euphorbes, du muguet, des fougères – mais aussi du chiendent – conquièrent de nouveaux territoires souterrains. » (100)

« Le potager était une source d’émerveillement. Ma sœur et moi avions hérité deux parcelles miniatures (2m2 chacun, et je compte large!) où nous faisions lever deux brins de cerfeuil, trois radis, quatre épis de blé – un carré de soleil posé à terre, comme disait Francis Jammes. Il y venait quelquefois un coquelicot, sans qu’on sache trop pourquoi, son apparition avait quelque chose d’un tour de magie, je sais aujourd’hui que c’était un cadeau des oiseaux. » (216-217)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Rosier

Fougère

Orchidée

Ortie

Figuier

« La serre commence à entrer dans une forme d’autonomie comme tout écosystème. […] Le jardin sent le citron et le miel. Le chèvrefeuille s’est déployé et recouvre plusieurs des cuves contenant des substances chimiques. J’en ai installé un autre pied près de l’escalier conduisant aux étages. Lui aussi s’est enraciné et grimpe déjà sur la rampe. Les oiseaux investissent peu à peu la serre. Ils viennent s’y nourrir, nidifier. Deux merles ont passé l’hiver à gratter la terre, un rouge-gorge utilisait les rambardes des étages pour se lancer vers le sol puis remonter, plusieurs hirondelles survolent l’usine d’est en ouest, de l’intérieur, comme s’il ne s’agissait pas d’un lieu fermé. Les insectes aussi sont de plus en plus nombreux. » (240-241)

LE PAYS OÙ LES ARBRES N’ONT PAS D’OMBRE

AUTEUR.TRICE: Katrina Kalda

ANNÉE DE PARUTION: 2016

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Katrina Kalda est née en 1980, à Tallin en Estonie. Elle arrive en France à l’âge de 10 ans et adopte rapidement la langue française non seulement dans le cadre de ses études, mais aussi pour la rédaction de ses romans. Le premier, Un roman estonien, paraît en 2010, le second, Arithmétique des dieux, en 2013 et le plus récent, Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre, en 2016. Tous sont publiés chez Gallimard. En plus de se consacrer à l’écriture, Kalda travaille comme bibliothécaire universitaire à l’Université de Tours depuis 2015. Sa formation académique est centrée sur la littérature, l’autrice ayant étudié la littérature comparée à l’École normale supérieure de Lyon. Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre est le seul roman où elle aborde les thématiques du végétal et de la botanique.

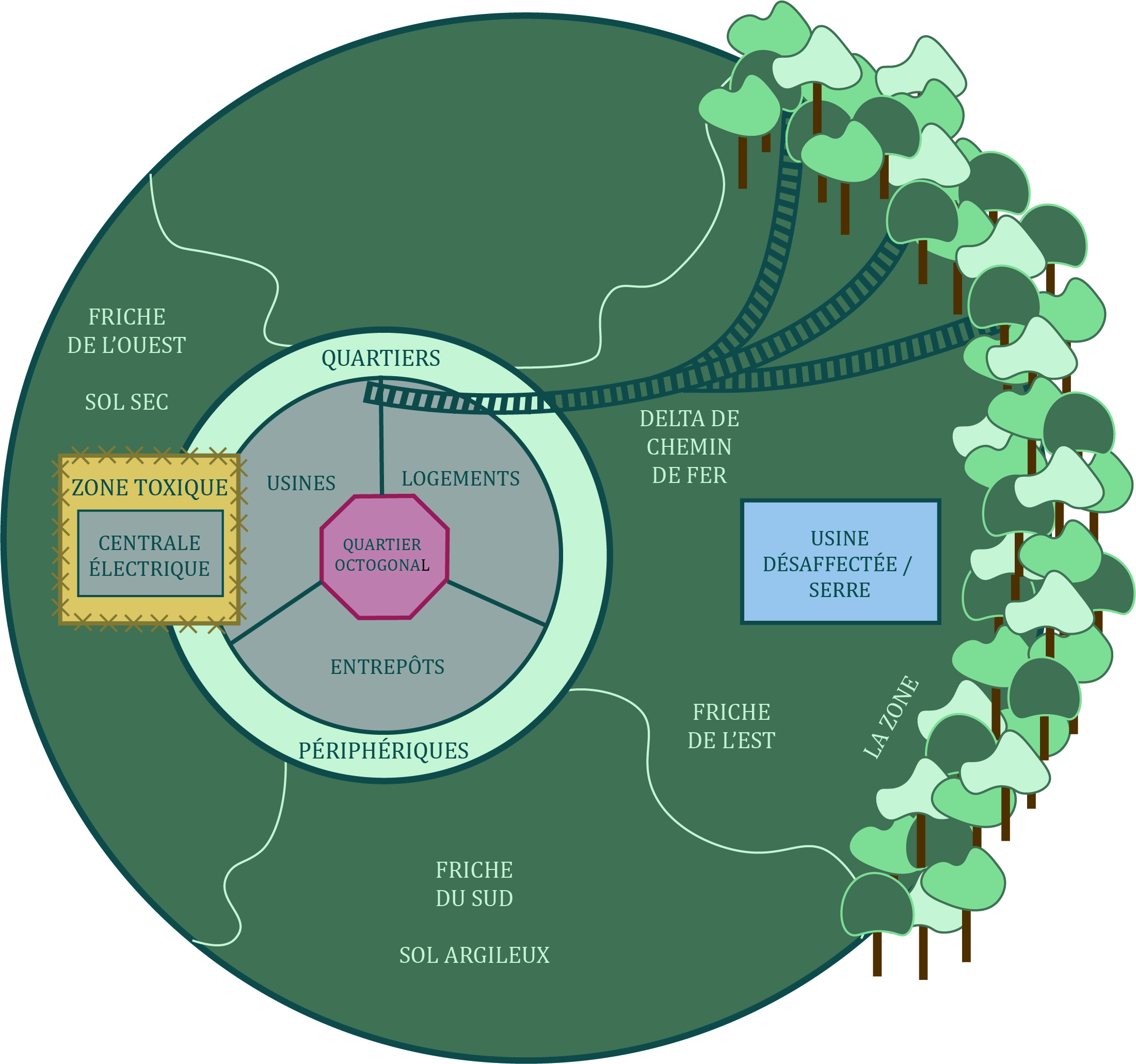

RÉSUMÉ:

Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre est un roman dystopique porté par les voix de trois femmes d’une même famille – Sabine, Astrid et Marie – respectivement la grand-mère, la mère et la fille. Nous les rencontrons au moment où elles doivent apprendre à survivre, suite à leur déportation dans la Plaine, une excroissance industrielle insalubre, hostile et polluée située au milieu de nulle part et destinée à retraiter les déchets produits par la Ville. Sabine, qui entretient une relation privilégiée avec le végétal, de par son éducation au Jardin d’acclimatation, commence rapidement à rechercher des plantes qui pourraient pallier les carences alimentaires de sa famille. Retrouvant le plaisir de la collation de végétaux, elle décide de produire un herbier qui recenserait toutes les espèces poussant dans la Plaine malgré les conditions environnementales horribles. Entraînée par sa passion pour la connaissance et portée par une volonté de préserver les espèces végétales de l’extinction, elle en vient à installer une serre dans laquelle un écosystème, abritant une grande diversité et fonctionnant dans une autonomie presque complète, parvient à se créer. Reflétant les diverses dynamiques trouvées dans cet écosystème, les plantes prennent toute leur importance dans le texte par leur caractère rhizomatique. Que ce soit à travers les descriptions de la serre, par la transmission de connaissances et le lien entre les personnages qu’il encourage, par les nombreux souvenirs qu’il convoque ou encore par le champ lexical qui lui est associé et qui est utilisé autant pour décrire la Ville que les humains, le végétal renvoie à un imaginaire du réseau traversant toutes les facettes du roman.

CHOIX DE CITATIONS:

« Les végétaux ne poursuivent que leur propre survie, leur propre reproduction. Ils ne prétendent pas faire quoi que ce soit pour les autres. Mais leur survie est étroitement liée à celle des autres, insectes, oiseaux, lombrics. Même nous, humains, en détournant leurs fruits et leurs graines, nous la favorisons sans nous en apercevoir. » (50)

« Les plantes, elles ne se plaisent nulle part si bien que dans ces lieux délaissés par les hommes. Dans les parties de la friche les plus proches des quartiers périphériques, la végétation est typique des sols secs très piétinés : rosettes de plantains, pâturins annuels, renouées des oiseaux, etc. Mais on s’en éloigne, on trouve une diversité d’herbes et d’arbustes. J’ai repéré de la grande camomille, encore à l’état de plantule, une espèce de vergerette reconnaissable à ses feuilles dentées et velues, de la bardane et aussi les branches sèches de buddleias dont les feuilles commençaient juste à repousser. [...] Je m’étonne qu’aucune opération de “nettoyage” n’y ait été entreprise récemment. Il est possible que les autorités trouvent un avantage à ce que la friche conserve cet aspect. À l’époque où ils vivaient encore dans la ville, la plupart des déplacés s’étaient déshabitués du contact avec une nature sauvage. Une végétation non maitrisée était le signe d’un recul de civilisation. Je ne suis pas étonnée qu’une friche comme celle-ci ne puisse éveiller chez eux que la peur et le sentiment d’être repoussés hors de l’univers humain. » (70-71)

« L’origan a recouvert toute une partie du sol d’un tapis mauve. Il s’avance même vers le béton, là où il ne semble pourtant pas y avoir un gramme de substrat. La pimprenelle se ressème un peu partout elle aussi, ainsi que les coquelicots. On repère facilement leur feuillage très découpé; j’en ai même vu dans les interstices des murs. » (109-110)

« Je ne vois plus l’utilité de garder une trace écrite de notre action ici. La serre poursuit sur son propre élan; j’hésite à cesser tout à fait d’y intervenir. Je voudrais voir ce que deviendra cet écosystème si nous nous en retirons et lui laissons la liberté de se développer. J’ai la certitude que ce qui se déploie autour de nous ici nous dépasse si largement que nous n’en sommes pas les créateurs, à peine les invités. » (320)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Fougère

Ortie

« Ce sont des jardins, non pas à la française ni à l’anglaise, mais sinueux, mélangés, semés selon un plan qui doit ressembler à la magie plutôt qu’à un ordre logique. Comme si les mains qui les ont semés avaient suivi le parcours de forces souterraines, de courants spirituels, lieux de naissance, sources, poches minérales, tombes, dont le secret ne peut exister que dans la mémoire des hommes et des femmes de ce lieu. » (69-70)

RAGA

AUTEUR.TRICE: Jean-Marie Gustave Le Clézio

ANNÉE DE PARUTION: 2006

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Jean-Marie Gustave Le Clézio est issu d’une famille d’origine bretonne émigrée à l’île Maurice depuis le XVIIIe siècle. Lui-même né à Nice en 1940, Le Clézio fait une entrée remarquée sur la scène littéraire française en 1963 avec Procès-verbal, pour lequel il remporte le prix Renaudot. Alors que Le Clézio semble avoir lui-même toujours voyagé, ses romans prennent eux-aussi racine dans des territoires divers et mettent en scène des personnages sans cesse en mouvement. Bien qu’il ne possède pas de formation en biologie ni en botanique, le style d'écriture engagé de Le Clézio puise à même le matériau végétal afin d'inspirer à ses lecteurs un regard critique, sensible aux effets dévastateurs des colonisations et d'une économie mondialisée sur la nature et les peuples indigènes. La place qu'occupent les plantes dans plusieurs de ses textes (voir notamment Ourania, La quarantaine, Raga et Alma) mettent en évidence la force des liens qui ont toujours uni l'humanité et la nature. Le Clézio s’est vu décerner le prix Nobel de Littérature en 2008.

RÉSUMÉ:

Dans ce journal de voyage mêlé de géographie et d’Histoire, J.M.G. Le Clézio nous invite à découvrir de l’île de Pentecôte, située dans l’archipel du Vanuatu, dans le sud-ouest de l’océan Pacifique. L’écriture fait alterner deux récits qui n’en sont en fait qu’un seul : celui des premiers habitants du continent invisible, qui ont bravé l’océan afin d’y cultiver le taro et l’igname, et celui du voyage de l’écrivain, dont le journal expose à la fois les traces d’un douloureux passé colonial et une culture vibrante profondément enracinée dans le territoire. Au fil des pages, Raga fait découvrir une pensée de la vie quotidienne, des mythes et des légendes qui parviennent à restituer une vision du monde dans laquelle le végétal occupe une place prépondérante. En racontant le débarquement des pirogues à balancier, l’écrivain mauricien nous livre l’histoire oubliée du peuple d’explorateurs qui conquit et occupa l’ensemble du territoire océanien. Le récit des habitants de cet espace plus océanique que terrestre est également celui d’une codépendance fragile entre l’humain et la nature, et d’un mode de vie à la mesure des ressources disponibles. Hélas ! C’est aussi celui de l’arrivée des Occidentaux, des rafles d’enfants et des pratiques coloniales les plus infâmes. Les observations de l’écrivain découvrent les traces de cet héritage, du champ de canne envahi de ronces semées par les derniers colons, aux effets du tourisme de masse auquel ont succombé certains secteurs côtiers. C’est pourtant à l’intérieur des terres, dans les forêts plantées de jardins sinueux d’ignames, de taros, de kavas et de pandanus que semble résider l’âme de ce lieu.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

Dictionnaire J.-M. G. Le Clézio.

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« Raga sera pareille à un long corps noir couché sur la mer. Raga la silencieuse aux pentes couvertes de fougères et d’arbres, Raga la muraille de lave aux sommets cachés par les nuages.» (26)

« La différence entre Raga et Maurice, c’est qu’ici le temps semble s’être arrêté au premier chapitre de l’occupation humaine. Il n’y a pas de grandes cultures comme à Maurice, champs de canne, de thé, de gingembre […] aucune trace du monde moderne. [...] Les habitants de ces lieux se sont détournés du progrès et de la vie moderne, ils se sont retournés vers ce qui les avait toujours soutenus, la connaissance des plantes, les traditions, les contes, les rêves, l’imaginaire – ce que les anthropologues ont schématisé sous le nom de kastom, la tradition. » (31-32)

« Laba rendit l’âme dans les bras de celle qu’il aimait et, avant de mourir, lui confia un secret. “Quand je serai mort”, dit-il dans son dernier souffle, “ Une liane poussera sur ma tombe, et avec elle tu teindras les nattes afin que mon souvenir reste toujours présent”. Depuis ce jour, les femmes de Raga impriment sur leurs nattes blanches leurs dessins faits avec le sang de la liane laba, et elles les mettent à sécher sur les plages, là où autrefois Mantawip rencontrait l’homme qu’elle aimait. » (44)

« Ce qui reste, dispersé, désordonné, donne l’impression d’une nature retournée à l’état sauvage, pourtant, quand on marche vers l’intérieur, quand on gravit la montagne ou qu’on suit les cours d’eau au fond des ravines, c’est la présence de plantes nourricières qui vous frappe. La forêt est sillonnée de chemins étroits, à peine visibles, et au bout de chacun de ces chemins, il y a un jardin caché. Ils sont secrets comme les villages, dissimulés de la côte dans les replis de la montagne. Ce sont les jardins de taros, pour lesquels, depuis des millénaires les Mélanésiens ont développé les techniques hydrauliques, goulets, réservoirs, canaux. Les jardins d’igname sur les pans de terre rouge. Les jardins de palmes, qui fournissent l’huile et le sagou. Les jardins de manioc. Les vergers plantés de manguiers, de goyaviers, d’orangers. Partout, à chaque instant, on découvre sous la futaie, ou dans les fourrés, des bouquets de fleurs, des plantes à parfum, des réserves médicinales. » (69)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Fougère

Cocotier

Caféier

Igname

« – Ici, une liane peut atteindre trois cents mètres de longueur, et certaines d’entre elles croissent à la vitesse à laquelle tourne la grande aiguille de votre montre. On peut la voir pousser. Ici, lianes, plantes, fleurs, et arbres sont dans un état dynamique permanent… Bien que tout paraisse immobile. Ici, c’est le domaine de la vie, la diversité biologique y est la plus élevée au monde. Ici plus que partout ailleurs, la nature donne la pleine mesure de ses créations, Pierre Sénéchal… Ici, la forêt est vivante. Elle respire, palpite, elle ne meurt jamais si on ne la défriche pas, si on ne la mutile pas. Ici, le Urihani règne en maître… Est-ce que vous le ressentez, cette nuit, homme blanc? Qu’est-ce que c’est, le Urihani? – L’esprit de la forêt. » (128)

MORT SUR LA FORÊT

AUTEUR.TRICE: Patric Nottret

ANNÉE DE PARUTION: 2007

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

On dit de Patric Nottret qu’il a inventé le « polar écolo ». Technicien agronome, il se passionne autant pour le monde des plantes que pour celui des insectes, qu’il met en scène dans ses romans noirs où des brigades d’« écoflics » combattent les crimes environnementaux en tous genres, notamment dans Poison vert et Mort sur la forêt. Originaire de Saint-Denis de la Réunion, il habite aujourd’hui Paris.

RÉSUMÉ:

Inspiré de l’étonnant « radeau des cimes » du botaniste Francis Hallé, développé dans le cadre d’une mission d’étude de la biodiversité sur la canopée des forêts tropicales, Mort sur la forêt est un polar vert dense et touffu, mêlant histoire de l’Amérique latine et enjeux actuels touchant l’Amazonie. L’« écoflic » Sénéchal, sorte de James Bond français, est envoyé avec son acolyte surnommé Lucrèce pour enquêter sur la disparition de deux scientifiques français ainsi que du dirigeable qui les transportait dans la forêt brésilienne. Afiliés à l’énigmatique Maria-Esperanza Saint-Louis de l’Ibama, Autochtone aux dreadlocks et aux contacts surprenants, les deux détectives s’égarent très vite dans un récit où se mêlent meurtres de grands propriétaires terriens, soja transgénique, plantations d’hévéas, insectes inconnus et cavaliers de l’Apocalypse. Dans ce roman où les lianes dissimulent sans cesse les pistes, le lectorat n’a qu’à bien se tenir : on n’entre pas dans la jungle brésilienne impunément.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« Il devait faire un effort pour se rappeler qu’il se trouvait à près de cinquantes mètres du sol. Son regard se perdait, au-delà des boudins de plastique rouge, dans une sorte de parc plein de fleurs et de broussailles qui s’étendait à perte de vue. À quelque distance, un arbre gigantesque à la sombre chevelure, aux branches noueuses et couvertes de fougères, s’élevait au-dessus de tous les autres, sa silhouette de patriarche se découpant dans le ciel (“Les arbres sont les plus grands êtres vivants de la planète”, lui avait dit Lucrèce). » (111)

« – La nature a donné beaucoup de responsabilités aux arbres, elle n’aurait peut-être pas dû. Les arbres, refuges et protecteurs de la vie… Aux États-Unis, des chercheurs ont calculé que pour obtenir un moelleux casse-croûte de Daisy, environ 250 g. de viande, il fallait détruire 75 kg de vie sauvage! Le poids d’un être humain! Ça représente vingt-cinq espèces végétales, une centaine d’insectes, une douzaine d’oiseaux, de reptiles et de petits mammifères. » (162)

« Ils observèrent tous trois la carcasse du cargo, avec son étrave inclinée et sa cheminée tordue. Les ponts supérieurs étaient entièrement recouverts par la végétation, les lianes formaient une épaisse chevelure grise qui ruisselait de la proue à la poupe. Les arbres qui le couronnaient étendaient leurs racines jusque dans les moindres structures de la passerelle. Les rares bastingages subsistants n’étaient plus que des fils rouillés de rouille torsadés, apparaissant ici et là dans les fougères qui colonisaient en groupes serrés le château arrière du géant momifié. » (231)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Fougère

Caféier

« De ces espèces de monuments naturels, qui vont prolonger le souvenir d’Alexandre de Humboldt, même quand il se sera presque complètement effacé de la mémoire des hommes, il conviendrait sans doute de retenir, comme étant le propre au maintien de sa renommée, celui qui est aussi le plus vivant : la humboldtie, la représentante du règne végétal, auquel, quoi qu’il prétendît, cet homme se rattachait plus intimement encore qu’aux autres principes du monde. » (205)

HUMBOLDT L’EXPLORATEUR

AUTEUR.TRICE: Pierre Gascar

ANNÉE DE PARUTION: 1985

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Pierre Gascar, de son vrai nom Pierre Fournier, est un auteur français prolifique qui a exploré de nombreux genres littéraires (roman, biographie, essai). Né en 1916 , il reçoit le prix Goncourt pour son premier ouvrage, Le temps des morts, paru en 1953. Mesure de toute chose, source inépuisable de métaphores, matériau poétique et philosophique, témoignage du rapport de l’humain au monde mais aussi et surtout de ce que l’auteur va appelle « l’union intime des éléments de l’univers » (Humboldt l’explorateur, p.56), le végétal est omniprésent dans son oeuvre. Récipiendaire du prix Roger Caillois en 1994, il décède trois ans plus tard. Il a publié, entre autres, Le règne végétal, Humboldt l’explorateur, Pour le dire avec des fleurs et La friche, quatre oeuvres dans lesquelles les plantes occupent une place centrale.

RÉSUMÉ:

Cette biographie romancée du célèbre Alexandre Humboldt se place définitivement sous le signe du végétal. Des mousses souterraines, qu’Alexandre Humboldt répertorie dans son Florae Fribergensis specimen, à l'exubérante végétation de l’Orénoque, puis au dépouillement de la flore russe où le végétal brille par son absence, l’observation des plantes de toutes sortes est en quelque sorte le fil conducteur de cette vie d’aventure et de science. En effet, l’oeuvre de l’Allemand francophile ne se limite pas aux prouesses d’exploration – remontée du Cassiquiare, canal de partage entre le bassin de l’Orénoque et celui de l’Amazone; ascension du Chimborazo, volcan équatorial; catalogage d’une multitudes de nouvelles espèces –, elle s’inscrit aussi dans une visée scientifique autant qu’esthétique et philosophique. Si on en croit le biographe, le végétal est, pour Humboldt, la mesure de toute chose, le principe d’organisation du cosmos. Du dragonnier du Jardin botanique de Berlin, qui fonde ici l’appel au voyage, à l’orchidée mystérieuse, cette « fleur des fleurs » que l’explorateur s’acharnera toute sa vie à trouver, nous voici entraînés par la lecture dans ce grand voyage à la découverte de « cette union intime entre les éléments de l’univers », où émerge la figure du savanturier, arpenteur d’idées comme de territoires.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

De Vos, Sam, Enjeux de l’écriture de la nature chez Pierre Gascar, Mémoire de maîtrise, Département de Littérature et linguistique, Gand, Université Gent, 2012.

Vannerom, Eddy, « De la steppe au jardin, le végétal dans l'œuvre de Pierre Gascar », Revue MaYak, no 2, 2007. p. 73-82.

CHOIX DE CITATIONS:

« Comment n’aurait-on pas parfois le sentiment qu’avec une fleur une autre réalité, inconcevable, inaccessible, se révèle, comme par une faille du jour qui nous entoure et dont la transparence n’est peut-être qu’une invisible paroi ? Novalis, si proche d’Alexandre par son origine, sa formation, sa sensibilité, parlera de « l’éloignement infini du monde des fleurs », en entendant par là que la fleur qui s’offre à la hauteur de notre main est aussi étrangère à l’ensemble végétal dont elle semble faire partie que la lumière de notre regard l’est à notre corps, à notre matérialité et même à notre « actualité ». L’orchidée rapproche de nous, aussi peu que ce soit, cette nature supérieure enclose dans ce que nous appelons la nature ». (52)

« Ce ne sont pas seulement l’aspect ou les caractères étranges des arbres inconnus, tel le quama, aux fleurs argentées, tel le cascarille, à l’écorce odorante, ou ceux de certaines plantes, telle cette graminée de cinq mètres de haut, qui les dépaysent, c’est aussi la transfiguration de certains végétaux qui leur étaient familier, en Europe. Le mélastoma, arbuste dont les fruits laissent la bouche noire, ou les pothos, à la tige gorgée de suc, les surprennent moins que cette glycine aux feuilles énormes et d’un vert très foncé, ce myrte, aux fleurs rouges et à l’odeur de camphre, ou cette lobelia inflata, la lobélie enflée. » (65)

« Une orchidée encore inconnue des botanistes les y attend. Ils la trouvent alors qu’ils viennent de débarquer à Acapulco et se dirigent vers Playas de Coynca. C’est la fantastique lælia majalis, dont les fleurs, solitaires, ont jusqu’à quinze centimètres de diamètre. Elle ressemble assez à un cattleya géant, mais, fait observer aussitôt Bonpland, elle possède huit pollinies, quand les cattleyas n’en ont que quatre. Seul un certain Hernandez, historien des terres indiennes, a parlé, jadis, dans ses écrits, de cette splendide fleur. On ne l’a cru qu’à moitié. Alexandre et Bonpland transporteront son tubercule en Europe, mais pour rien, car on ne connaît pas encore le moyen de faire refleurir les orchidées. Quoi qu’il en soit, la lælia majalis couronne superbement, alors qu’il se termine, le voyage d’Alexandre et de Bonpland, qui aura été, en grande partie, un voyage à travers le règne végétal. » (133)

« Alexandre et Bonpland emportent quarante-cinq caisses emplies de 60 000 spécimens botaniques, de minéraux, d’échantillons de terre, d’animaux naturalisés et réduits à leur squelette, d’insectes desséchés, de papillons, [….]. De quoi constituer, en Europe, un musée très complet de l’Amérique équinoxiale. » (139)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Orchidée

Cocotier

« Dans l’espace du jardin, tout devient vibrations, allégresses, impatiences. Des bourdonnements ivres, des abeilles qui se tortillent au fond des corolles humides, des rendez-vous ailés, des fièvres à l’échelle de l’infiniment petit. Dans la transe, les couleurs se renforcent, les parfums se font capiteux. […] En avril, le jardin n’est plus qu’un champ de copulation, un lieu de débauche, une chorégraphie de l’amour prompt ou, au contraire, délicat, étiré, subtil. » (32)

L’AMOUR AU JARDIN

AUTEUR.TRICE: Jean-Pierre Otte

ANNÉE DE PARUTION: 1995

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Jean-Pierre Otte est né dans les Ardennes en 1949. Dès l'adolescence, celui-ci choisit la voie de l'écriture. Il poursuit des études en tant qu'auditeur dans plusieurs disciplines variées : les sciences naturelles, la mythologie et la littérature. Son écriture est empreinte de cette multidisciplinarité, mais surtout de son amour pour la faune et la flore. Son jardin, ainsi que les nombreux animaux et insectes avec lesquels il partage sa vie, sont au coeur de plusieurs de ses ouvrages, notamment La vie amoureuse des fleurs dont on fait le parfum, Un camp retranché en France, L'amour en forêt et L'épopée amoureuse du papillon.

RÉSUMÉ:

Dans L'amour au jardin, Jean-Pierre Otte propose un herbier littéraire orienté sur les stratégies de reproduction des plantes jardinières, de la violette au figuier, en passant par le pavot et la tulipe. Chacun des textes réunis dans cet ouvrage traite d'une plante et des subtilités de ses stratégies de reproduction, dans un style alliant le savoir scientifique au langage poétique et littéraire.

CHOIX DE CITATIONS:

« De loin en loin, dans l’espace désolé du jardin, elle aperçoit la primevère et le muscari qui ont eu le même empressement à ressurgir du sol, et les jonquilles à la lumineuse inflorescence d’un jaune humide. » (29)

« La passiflore s'amuse de cette vie allègre, agitée et gourmande dont elle est l'occasion et l'offrande, et c'est comme si elle retrouvait un peu de l'exubérance d'une vie antérieure. Elle récompense ses hôtes d'un nectar dont ils s'enivrent jusqu'à plus soif. [...] Dans le balancement qui est le sien, l'oiseau pratique ainsi à son insu la pollinisation, le rapprochement des étamines et des styles dans l'intimité magnifique de la fleur. » (49)

« Mauvaises herbes, mauvaises pensées : elles ravagent obscurément, elles apparaissent périlleuses, d'une insidieuse stérilité. Entendez par là : indésirables, inconvenantes, subversives, contraires à l'ordre établi, à la culture autorisée. [...] Pourtant, dans l'impasse, où nous sommes, dans l'étiage même de l'existence et la stagnation du temps, ne conviendrait-il pas d'avoir recours à ces "mauvaises herbes" et à ces "mauvaises pensées". » (74)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Orchidée

Figuier

« À l’œil, déjà, le café du maître clamait sa supériorité sur tout autre nectar. Ce qui baignait le fond des coupes, médaille oscillante à la bordure mousseuse, était de la nature des joyaux, des gemmes les plus rares. La couleur en était chaude, caramel ou noisette à bandes plus foncées. Il semblait qu’on eût, par quelque opération magique, réduit de l’écorce d’arbre à l’état de sirop. La texture en était dense, veloutée. Sur le noir du café flottait une bonne épaisseur de crema, produit de la pression de l’eau sur la mouture. Enfin, des effluves s’élevaient en spires lentes au-dessus du café, parfums qu’inspirait le buveur dans une félicité sans nom. Telle l’amoureuse dont la présence affadit le reste de l’humanité, le nectar du maître semblait ravaler tous les autres cafés à l’état de suées immondes, de vils écoulements noirs, indignes d’abreuver un être humain. » (123)

LE MAITRE DE CAFÉ

AUTEUR.TRICE: Olivier Bleys

ANNÉE DE PARUTION: 2013

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Olivier Bleys est né en 1970 à Lyon. Auteur prolifique, il a publié près de trente ouvrages de genres divers, notamment des romans, des récits de voyages, des bandes dessinées et même des feuillets d’opéra. Scénariste multimédia indépendant, il se consacre aujourd’hui à la production de carnets de marche multimédias dans lesquels il documente un tour du monde à pied, réalisé par étapes. C’est surtout dans ses derniers romans qu’il a entrepris de cultiver un nouveau rapport au végétal, d’abord avec Le maître de café (2013) puis avec Discours d’un arbre sur la fragilité des hommes (2015), qui lui a d’ailleurs valu de se retrouver dans la sélection du prix Goncourt.

RÉSUMÉ:

« Road trip familial et burlesque », Le maître de café nous entraîne sur les traces de la vie du maître de café Massimo Pietrangeli, barista personnel du Président italien Einaudi et légende vivante des cafés Pietrangeli. Après avoir échappé de peu à la mort grâce à un espresso doppio bien serré, le maître, dont la famille entière est venue à son chevet dans l’espoir d’y retirer quelque héritage, décide de revenir au lieu où étaient cueillis les grains de sa cassette personnelle. En effet, la réserve diminue à vue d'œil, au même rythme, à vrai dire, que la ligne de vie de la main du maître. Celui-ci emporte donc avec lui sa vieille machine, un mastodonte de tuyaux et de pistons baptisée la Storta dont il a conçu jusqu’aux esquisses, son cercueil dans lequel il dort tous les soirs ainsi que tous les Pietrangeli. Teinté d’humour et de réalisme magique, Le maître de café a toutefois une vertu autre que celle du bon divertissement : il est éminemment pédagogique. Le dernier voyage de Massimo pour retrouver la plantation miracle est aussi un voyage sur les traces de la fève de café elle-même, des réseaux qui la mettent en circulation autant que des procédés qui font du café non pas un simple breuvage mais un art de vivre. C’est une invitation corsée à dédier sa vie à ses passions, quitte à finir au bout du monde.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« Dans l’Odyssée d’Homère, il est bien fait mention d’une préparation de plantes, le népenthès, servie à Télémaque pour le revigorer, mais l’hypothèse qu’il s’agirait de café a été réfutée. Pas davantage on n’a pu établir la sincérité des traditions qui attribuent au roi Salomon, guidé par l’ange Gabriel, la préparation d’un café du Yémen. Auprès du thé millénaire, mon cher Drago, le café est une boisson tardive, certains diraient un poison moderne. – Quand a-t-on commencé de le boire, alors ? – Les historiens n’ont pas trouvé trace de sa consommation avant le sixième siècle, encore ce lointain avènement est-il voilé de légende. Nous n’avons aucune assurance que la découverte du café revînt à ce berger d’Abyssinie, héros d’un conte des Mille et Une Nuits. Connais-tu cette histoire ? » (103)

« Avec de l’ambition, pourtant, les Cafés Pietrangeli pourraient se hisser au premier rang des torréfacteurs du continent, devant même Lavazza ! Il faudrait pour cela acquérir de nouvelles plantations, construire une usine de traitement du café, développer un bureau de négoce du café vert… Sans doute remplacerait-on l’arabica hors de prix qu’achète ton père par un café moins coûteux et, pour sûr, l’eau de source par de l’eau ordinaire. J’ai des idées, Graziella, des idées et de la méthode! Donne-moi seulement deux ans à la direction des cafés Bastone & Pietrangeli et, d’une petite entreprise familiale, je promets de faire un empire, le géant mondial des boissons infusées! » (138)

« Ce n’est pas leur faute si nos voisins boivent un mauvais café… C’est à cause de leurs colonies! Depuis des siècles, les Français s’obstinent à importer les fèves du Gabon, du Cameroun ou de la Côte d’Ivoire, leurs possessions en Afrique. Or, les caféiers qui poussent dans ces régions sont des Coffea canephora ; autrement dit, des robustas dont les fruits donnent une boisson médiocre. Le robusta est le cousin rustre et barbare de l’arabica.

– Mais l’Italie, papa ?

– Dieu merci, notre pays n’a pas de colonies tropicales ! Mais nous sommes liés à l’Éthiopie : un territoire d’où l’on croit que le café est originaire, peuplé d’arabicas sublimes. Ils poussent dans la montagne au-dessus de la plaine de la Tihama, au nord, et près d’Aden, dans le Sud. Voilà qui fera à jamais du café italien le rival heureux du café français ; voilà qui mettra toujours les tasses servies à Rome ou à Milan loin au-dessus de celles qu’on boit à Paris ! » (226-227)

« Felice eut l’intelligence de sonder la clientèle et accepta, pour un seul jour, de proposer mes créations à la vente. Or, non seulement tout fut écoulé avant midi, mais les habitués de la boutique se mirent à réclamer mes alliages. Ils les avaient essayés par fantaisie, curieux peut-être de leurs drôles d’appellations, et vantaient depuis leurs effets, puissants et durables. Untel, amoureux éconduit, avait trouvé dans le café Magnetismo un précieux allié pour séduire les femmes et devait désormais se dépêtrer d’innombrables maîtresses. Tel autre avait guéri d’une maladie bénigne mais incurable depuis qu’il buvait Sollievo, à raison de trois tasses quotidiennes, prises après les repas. Un autre encore soutenait sans fatigue une nuit entière de plaisirs grâce à l’aphrodisiaque Desiderio, d’une efficacité à humilier la corne de rhinocéros. Le savait-il? C’est souvent dans les pays où l’on boit le plus de café qu’il y a le plus d’enfants. » (261-262)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Caféier

« Je perce le nid de mousse, de fougères froides, et la mince couche de glace qui me croûte la figure. […] Des millions de corps me sillonnent et encore autant gisent dans mon ventre, me nourrissent et reviennent champignons, bryales, rosiers; je dis leur nom pour qu’ils se transforment aussi en asticots et grands ducs, lynx de forêt, pikush, et misartaq, et bouleaux blancs. » (339)

BLANC RÉSINE

AUTEUR.TRICE: Audrée Wilhelmy

ANNÉE DE PARUTION: 2019

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Audrée Wilhelmy est une autrice québécoise née en 1985. Elle a étudié à l’UQAM ainsi qu’à l’Université McGill. Elle a écrit plusieurs nouvelles ainsi que quatre romans, dont Blanc Résine, paru en 2019. Pour la rédaction de cette oeuvre, l’autrice a fait de nombreuses recherches au sujet des savoirs botaniques des Premières Nations du Québec, savoirs qu’elle travaille à transmettre dans le cadre de son récit en employant, notamment, les noms des plantes tels que prononcés en diverses langues autochtones en plus de mentionner leurs divers usages médicinaux et rituels.

RÉSUMÉ:

Blanc Résine relate la naissance et l’existence de deux personnages, Daã et Laure, ainsi que leur vie commune. Ancré dans le vaste espace de la taïga, ce roman met en tension l’espace de la mine et de son village, d’où Laure est originaire, et celui la forêt qui l’entoure, laquelle est parcourue en long et en large par Daã. À travers les personnalités et connaissances des deux protagonistes se profilent ainsi deux visions du monde pour le moins différentes sans pour autant être antagonistes. Laure, formé en médecine à la Cité, se révèle le représentant d’une société craignant la nature faute des connaissances nécessaires pour l’appréhender. Daã, pour sa part, témoigne plutôt d’une vision holistique du monde, fortement incarnée et spirituelle. D’ailleurs, la fusion de cette protagoniste avec le territoire, en termes de devenir végétal, animal et minéral, apparaît en filigrane tout au long du récit. Tout de même, un dialogue entre les deux points de vue semble possible alors que les personnages fondent une famille et mettent en commun leurs savoirs médicinaux en vue d’aider les habitant.e.s du village de Kangoq. Malheureusement, une terrible tragédie aura raison de leur union, les re-précipitant dans leurs chemins respectifs.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« Moi qui comprends le langage des fougères, des simulies, des ouaouarons, renards, bryales et quenouilles, moi qui sais que si le ravageur tue l’arbre, il nourrit plus bas les vers et les termites, il prodigue aux rongeurs des abris pour l’hiver, ravitaille les champignons qui sont notre provende une fois séchés; moi qui révère le cycle de ce qui est vivant et de ce qui est mort, je ne sais pas quoi faire de ce regard qui s’intéresse seulement à la douceur et perd le détail des choses infectes. » (74)

« Laure dit que les landes de Kangoq sont les dernières au nord, étendues longtemps jusqu’à la forêt. Suivant le chemin de fer, je finirais par l’apercevoir et alors, de l’autre côté des prés, les pins, érables, bouleaux, sapins, s’élèveraient vers mes montagnes mauves qui ondulent longtemps. Continuant jusqu’au bout de mes pas, passé les premiers chênes et passé les résineux de ma taïga, avançant plus loin que les derniers épicéas, je regagnerais Sermeq, toundra de mes dix-sept ans et ses rigueurs glacées. » (172)

« Elle a disposé les achènes, les samares, les siliques sur des toiles minces et les a fait sécher, maintenant, ils sont accumulés là, dans des sachets de papier brun que Laure a identifiés pour elle : achillée, carmine noire, chicorée, airelle, agripaume, gaillet, mélilot, mouron des oiseaux. » (182)

« Il a sorti les jarres de macération, il pèse l’huile de calendula, l’huile de consoude; pour la racine de sanguinaire, il utilise le trébuchet de précision : huit lamelles de plomb sur un plateau, quatre-vingts milligrammes de poudre sur l’autre. Il compte à la goutte l’essence de théier, mélange l’onguent avec un bâton de verre.” (238)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Rosier

Fougère

Ortie

« Quelques instants avant l’ébullition, elle a retiré du feu le mystique breuvage, que j’ai regardé et écouté s’écouler dans nos tasses de terre cuite. Il a ensuite fallu attendre que le marc se soit bien déposé au fond. Alors nous avons bu du café. « Bu du café », un si petit acte, pourtant carrément grandiose. » (56)

COFFEE CITY

AUTEUR.TRICE: Thierry Vimal

ANNÉE DE PARUTION: 2013

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Thierry Vimal est un auteur d’origine française, né en 1971. Il a suivi des études d’océanographie et de psychologie avant de se lancer dans l’écriture. Tous ses romans sont autobiographiques sauf Coffee City, qui s’inscrit dans le genre post-apocalyptique.

RÉSUMÉ:

Publié en 2013, Coffee City prend place dans une Europe post-apocalyptique dont le climat s’est radicalement modifié. Dans une chaleur et une humidité sub-tropicales, le narrateur, sa femme et leur fille doivent quitter leur maison, où ils·elles s’étaient jusqu’alors refugié.e.s des troubles sociaux et des pénuries. Témoins de l’apparition d’un énorme Tube de verre qui traverse le paysage à perte de vue, ils·elles décident de suivre sa trajectoire en se dirigeant vers l’Ouest dans le but de trouver un nouveau lieu sécuritaire où s’installer. Leur chemin les mènera à Coffee City, une ville dont le fonctionnement est fondé sur le café. C’est à cet endroit que le Tube, et les trombes qu’il transporte, arrivent à leur terminus. Avant de repartir d’où elles sont venues, les navettes exigent un lot exact de café ainsi qu’une certaine partie de la population. Les fèves deviennent donc une monnaie d’échange, une manière d’acheter sa place dans une de ces fameuses trombes. Épuisé.e.s de leurs déplacements, les personnages décident de s’enrôler temporairement dans la culture du café afin de reprendre des forces et d’économiser assez de grains de café vert pour repartir. Mais, sans le savoir, le narrateur et sa femme instiguent le début d’une résistance qui resserre les liens de solidarité entre les membres de la communauté qui, plutôt que d’utiliser le café comme monnaie d’échange, préfèrent plutôt enfreindre la loi de Coffee City en le torréfiant et le buvant. S’en suivent de nombreux problèmes avec les autorités de la ville.

CHOIX DE CITATIONS:

« Le principe était simple. On travaillait à la caféiculture, on était payé en café vert qu’on pouvait utiliser comme monnaie d’échange pour s’acheter ce dont on avait besoin, sinon le « capitaliser » au grand entrepôt central d’où il serait entrombé, afin de marquer des « points de départ » et gagner des places dans la fameuse liste d’attente. Non, ce n’était pas la trombe qui avait dicté cette organisation, les trombes n’avaient jamais rien demandé d’autre que des sacs de café vert et des passagers, et fournit de temps à autre de nouvelles plantules de caféiers, parfois quelques engrais. » (47)

« Elle a mis une poêle à chauffer sur les braises puis extirpé de sous ses vêtements une petite bourse de café. Quand la poêle a été bien chaude, elle y a jeté une poignée de grains et s’est mise à remuer très fort. Le café a commencé à brunir et, lentement, une odeur familière est montée des profondeurs de l’oubli pour s’emparer de notre espace intime. » (55)

« Chacun apportait sa contribution en café. Un véritable réseau de solidarité s’est développé autour de notre activité illicite. Chacun avait ses propres compétences et ses petites combines personnelles, et en mettant tout cela en commun nos vies ont connu un regain de confort. » (63)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Caféier

« La canne est une force de la nature. Elle n’était pas maudition pure comme il l’affirmait. Ce qui était maudition, c’est que la terre appartînt depuis des siècles aux Blancs et que le nègre pouvait y bourriquer jusqu’à la fin de ses jours sans jamais espérer pouvoir grimper un seul barreau de l’échelle du monde. » (170)

COMMANDEUR DU SUCRE

AUTEUR.TRICE: Raphaël Confiant

ANNÉE DE PARUTION: 1994

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Raphaël Confiant est un auteur d’origine martiniquaise né en 1951. Il fait des études en sciences politiques et en anglais à Aix-en-Provence avant de revenir en Martinique pour militer en faveur de l’indépendance du pays. Pendant son enfance, il passe beaucoup de temps sur la plantation de canne à sucre et à la distillerie de rhum de son arrière-grand-père et de son grand-père. Ces deux lieux influencent fortement son imaginaire et refont fréquemment surface dans ses œuvres littéraires. Avec Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé, il participe à la création du mouvement de la créolité. Il milite dans ce domaine depuis les années 70. Il est, d’ailleurs, le premier auteur martiniquais à publier, en 1985, un livre en langue créole, Bitako-a.

RÉSUMÉ:

Commandeur du sucre met en scène Firmin Léandor, un des commandeurs de la plantation de Bel-Évent, en Martinique. Suivant les saisons, le roman rend compte de toutes les étapes de production de la canne à sucre, de la plantation des nouvelles pousses à la livraison des cannes coupées à l’usine de raffinement. De ce compte-rendu détaillé des innombrables tâches et soins nécessaires à la prospérité de la canne émergent les diverses tensions sociales qui déchirent la population de Bel-Évent, composée de « Blancs-pays », de « Mulâtres », de « Nègres » et d’« Indien-coulis ». Malgré l’abolition de l’esclavage, il apparaît que l’exploitation du reste de la population par les Blanc.he.s demeure bien active. La majorité de la communauté noire se retrouve donc enchaînée à la canne, dans l’impossibilité de s’émanciper de son exploitation faute de salaires décents et d’éducation. Malgré tout, certain.e.s passionné.e.s de la culture de la canne, tel.le.s que Firmin Léandor, demeurent et préfèrent la routine de la plantation à la liberté du jardin créole.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« La canne ne pouvait pas mourir car c’est la canne qui avait fait ce pays de Martinique, qui l’avait construit. C’est elle qui fournissait le manger et le bien-être qui au Blanc-pays qui au nègre qui au mulâtre qui à l’Indien-couli. C’est la petite monnaie que nous distribuaient planteurs et usiniers qui faisait marcher le commerce de tissus du Syrien Abdallah à Grand Bourg, les boutiques de morue salée, de tête de cochon, de pois rouges-lentilles-riz, margarine et consorts dont nous avions si indispensablement besoin. » (34)

« L’eau salée ne dérangeait pas non plus la canne. Je m’émerveillais qu’elle n’eût pas besoin d’être désherbée, dépaillée ou de recevoir de l’engrais. Ces attouchements lui faisaient certes le plus grand bien, elle levait plus drue et plus belle mais elle n’en avait pas vitalement besoin. La canne est une force de la nature. »(170)

« Les cannes ressemblaient à des êtres humains accroupis en septembre, agenouillés en novembre et debout en janvier, occupés à chuchoter dans le vent ou à se chamailler. Il m’arrivait de sursauter et de me retourner. J’étais sûr d’avoir entendu les cannes parler. » (171)

« À Caféière, ses rangées d’ignames avec leurs vêtures chamarrées côtoyaient ses alignements de manioc et de bananiers. Les choux de Chine, les pois d’Angole, la patate douce s’épanouissaient entre ses arbres fruitiers. Il n’y avait pas de jour pour planter ni pour récolter. Chaque semaine ou chaque mois, un légume ou un fruit différent lui disait : « Prends-moi. » Mangues-Julie en juillet, quénettes et pommes-cannelle en août, corossols en septembre, goyaves en octobre, ignames en novembre. Les paniers d’Éléonore ne désemplissaient pas. Le couple n’avait même pas assez de bras quand la saison avait été meilleure que d’habitude et Firmin devait débaucher des petites-bandes sur le chemin de l’école afin qu’ils l’aident à fouiller les fosses d’ignames ou à cueillir le café. » (307)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Canne à sucre

Igname

Caféier

« Il s’était d’abord bu à l’abyssinienne, puis à la yéménite, ensuite à l’égyptienne, après à l’ottomane, à la javanaise, puis à la vénitienne, ensuite à la marseillaise, puis à la parisienne avant d’enjamber la mer des Ténèbres et de se boire à la martiniquaise. Cette dernière se répandit en Guadeloupe, à Saint-Domingue, à Cuba, au Brésil et dans le sud des États-Unis avant de gagner l’Asie pour se faire une place à côté de ce nectar impérial qu’est le thé. Ô café, toi qui as accompli le tour du monde ! Onze siècles te furent nécessaires. » (200)

GRAND CAFÉ MARTINIQUE

AUTEUR.TRICE: Raphaël Confiant

ANNÉE DE PARUTION: 2020

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR.TRICE:

Raphaël Confiant est un auteur d’origine martiniquaise né en 1951. Il fait des études en sciences politiques et en anglais à Aix-en-Provence avant de revenir en Martinique pour militer en faveur de l’indépendance du pays. Pendant son enfance, il passe beaucoup de temps sur la plantation de canne à sucre et à la distillerie de rhum de son arrière-grand-père et de son grand-père. Ces deux lieux influencent fortement son imaginaire et refont fréquemment surface dans ses œuvres littéraires. Avec Patrick Chamoiseau et Jean Bernabé, il participe à la création du mouvement de la créolité. Il milite dans ce domaine depuis les années 70. Il est, d’ailleurs, le premier auteur martiniquais à publier, en 1985, un livre en langue créole, Bitako-a.

RÉSUMÉ:

Grand café Martinique enchevêtre deux trames narratives qui sont aussi deux voyages : d’abord, l’histoire de Gabriel-Mathieu d’Erchigny de Clieu, noble de province, contemporain du Roi-Soleil, qui caresse le rêve de devenir planteur de tabac aux Amériques et fait fortune dans la canne à sucre avant de devenir celui qui introduira le café dans le continent américain ; ensuite, celle du café lui-même, depuis les plateaux légendaires (au sens propre comme figuré) de l’Abyssinie jusqu’aux tasses des ouvriers du début vingtième siècle, devenant, du moins d’après Confiant, la première plante à faire le tour du monde, et à y trouver partout ses aises. Ces deux récits se succèdent constamment, à vrai dire ils avancent ensemble, celui du café apparaissant toujours entre crochet. Ils en viennent d’ailleurs à se rejoindre brièvement, quand le café traverse une première fois l’Atlantique, après que de Clieu ait dérobé deux plans de caféier au jardin du Roy de France pour les emmener à ses plantations de Martinique. Sont aussi incrustées, ça et là, quelques citations d’auteurs ayant voyagé aux Amériques que de Clieu retranscrit dans son « bréviaire des Amériques », qui servent à replacer le récit dans l’imaginaire de l’époque. En ce qui concerne les plantes, plusieurs choses sont à noter. D’abord, il est bien question du pouvoir de celles-ci, assez obscur par ailleurs, de se déplacer en suscitant le rêve. On pourrait voir dans l’attrait qu’exerce le tabac et le caféier sur de Clieu une stratégie de pollinisation métaphorique ; en se faisant propices aux rêves de grandeur du voyageur, ces plantes réussissent à se répandre au-delà des mers et à étendre radicalement leur aire de répartition, bouleversant le paysage naturel et humain au passage. Grand café Martinique a aussi le mérite de faire de la plante elle-même, (et non seulement du breuvage qui en est extrait), un personnage doté d’une agentivité certaine.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

site web sur l'auteur

CHOIX DE CITATIONS:

« Les mamelouks, après moult tergiversations, décisions contradictoires, revirements, atermoiements, finirent par émettre une décision définitive au grand dam des ulémas et de leurs fidèles : — Le café est agréable à Allah et bon pour la santé ! L’eau noire turque, comme la surnommaient les voyageurs européens qui en goûtaient pour la première fois, enchanta de plus belle la langue et le gosier des citadins égyptiens jusqu’à conquérir ceux des bédouins au fin fond du désert, là où les pyramides barraient l’horizon. Elle tenait éveillé, facilitait la digestion et réduisait l’obstruction des viscères, assuraient apothicaires et médecins. » (38)

« Le Grand Turc avait échoué à conquérir le cœur vibrant de l’Europe, mais le café, venu des confins abyssiniens, de ces hauts plateaux battus par des vents au point, assure la légende, qu’ils réussissent à chasser les rêves, bons ou mauvais, la petite baie du caféier, grillée, torréfiée, concassée ou moulue, elle, avait réussi à y parvenir. Elle signifiait aussi, à son corps défendant, la victoire de l’Europe sur l’Orient. Butin de guerre ! À moins que ce ne fût l’inverse. Quoi qu’il en soit, par grandeur d’âme ou nécessité, une catégorie de marchands ottomans fut autorisée à en continuer l’importation, surtout les Arméniens qui en viendront même à en détenir le monopole. L’Orient demeura donc, planté au cœur de l’Europe. Au même titre que les dattes ou le lait d’amande, le café continuera à être rangé dans la catégorie des « douceurs orientales ». Ainsi naîtra le cosmopolitisme (affirment les érudits)... » (102)

« Dans les cafés parisiens, on ébaucha la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Dans les cafés, on décida de l’abolition de l’esclavage des Nègres dans les colonies françaises d’Amérique. Dans les cafés, on écarta la Sainte-Trinité et instaura le culte de l’Être suprême. Dans les cafés, on inventa le calendrier républicain empli de noms à l’éclatante douceur: vendémiaire, nivôse, germinal, floréal, prairial. Et c’est devant le café de Foy, au sein d’une foule rassemblée dans les jardins du Palais-Royal, que le grand Camille Desmoulins, juché sur une table, prononça ce discours qui, deux jours plus tard, devait aboutir à la prise de la Bastille. » (154)

PLANTES RÉPERTORIÉES:

Caféier

« Nos journées se déroulaient au hameau ou dans les champs, mais nous fréquentions aussi ce qu’on appelle le beneficio, l’endroit où le café subit les traitements d’après-cueillette. C’est là, sous de vastes hangars en plein air, que les fèves juste récoltées sont lavées, séchées, triées, enfin conditionnées pour leur expédition. Avant d’avoir suivi toutes ces opérations, je n’imaginais pas que le café connût des transformations aussi nombreuses pour enfin couler dans nos tasses. » (Le maitre de café, 296)

CAFÉIER

AUTRE(S) NOM(S) USUEL(S): Café

NOM LATIN: Coffea spp.

DESCRIPTION:

Peu de plantes ont exercé sur l’espèce humaine une telle fascination. Pourtant, le caféier est un petit arbuste assez chétif, ne dépassant jamais les six mètres, dont les feuilles luisantes et vert sombre se couvrent de fleurs blanches à la floraison. Ce sont en fait les graines, enfermées dans des drupes qu’on appelle cerises, qui sont à la source de son pouvoir d’attraction, plus particulièrement cette drôle de substance qu’elles renferment et qui est à l’origine un insecticide. Il s’agit bien sûr de la caféine, qui agit en emballant le système nerveux des insectes qui mangent les feuilles où les fruits.

La légende veut que le café ait été découvert par un jeune berger éthiopien dont les chèvres se seraient mises à danser après en avoir ingéré les fruits. Si cette histoire est bien une légende, le café naît en effet dans les montagnes éthiopiennes où il fait partie de la spiritualité locale. Prisé par les soufis dans leurs rituels nocturnes, il se répand ensuite avec ces grands pèlerins, d’abord au Yémen, puis partout dans le monde arabe, avant d’être adopté par le Grand Turc et finalement par les Européens. En atteignant l’Asie, transporté par les Hollandais sur l’île de Java, puis les Amériques, le café achève un exploit dont peu de plantes peuvent à l’époque se targuer : avoir fait le tour du monde. Succès qui s’accompagne pourtant d’un côté aussi sombre que le breuvage. Le café est en effet de ces « monarques agricoles » dont la culture se développe dans des conditions pénibles : esclavage, exploitation, déplacements forcés, etc. S’il fait depuis plusieurs siècles le bonheur des consommateurs, le café a plus souvent qu’autrement aussi fait le malheur des gens qui le cultivent.

Il existe une grande variété de caféiers (autour de quatre-vingt-dix espèces) mais deux seulement sont aujourd’hui cultivées par l’espèce humaine : le premier, Coffea arabica, est une plante plus délicate et vulnérable aux maladies, mais qui offre un café supérieur en goût et inférieur en caféine. Le second, Coffea canephora (mieux connue sous le nom de robusta), a un goût plus amer mais pousse beaucoup plus facilement dans les zones à faible altitude en plus de mieux résister aux ravageurs de toutes sortes. Avant d’être consommé, le café doit d’abord être cueilli, dépulpé, séché, dépouillé de son parme, une mince enveloppe recouvrant les glands, puis torréfié, moulu et enfin seulement, dégusté. Aujourd’hui, la culture du café de spécialité a fait du café un breuvage aussi subtil que le vin. Il a ses terroirs, ses notes de dégustation, ses lieux dédiés, ses magazines, ses méthodes toujours plus précises et même ses œnologues, mieux connus sous le nom de barista.

RESSOURCES ADDITIONNELLES:

Charlery de la Masselière, Charles et Pernette Grandjean (dir.). « Cafés et caféiers », Études rurales, vol.180, 2007.